Von der Last der Belehrung: Betrachtungen zur deutschen Biennale-Tradition

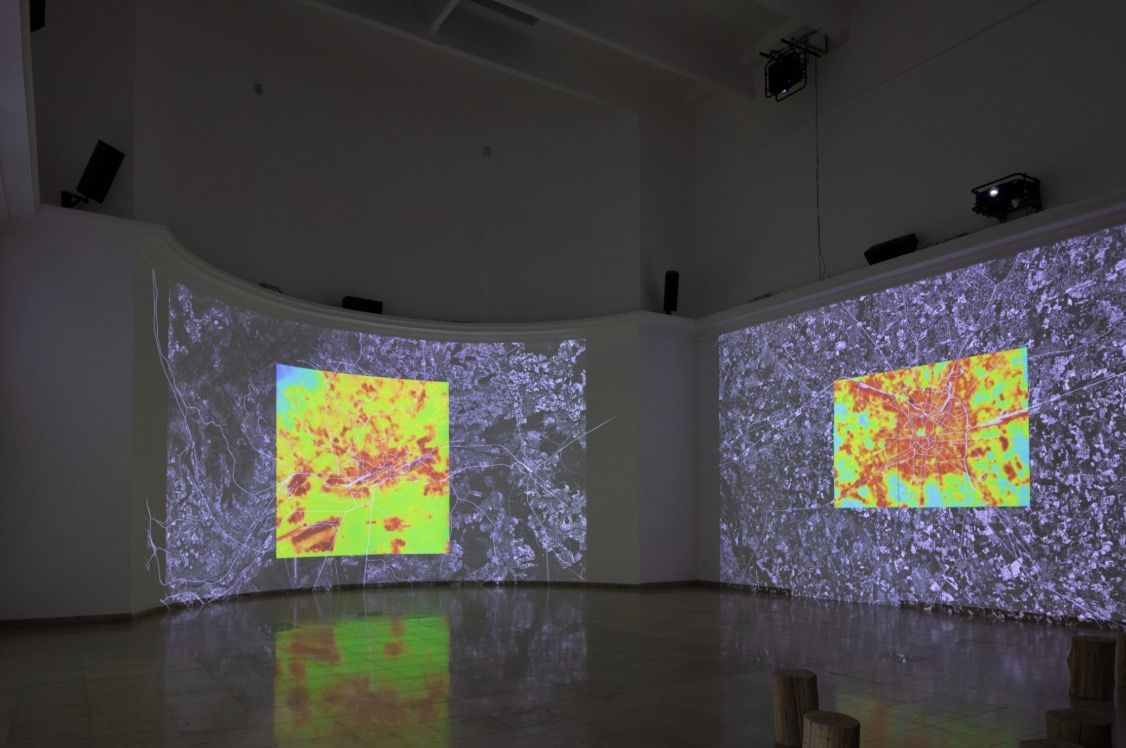

Venedig, ein heißer Julitag. Im deutschen Pavillon schlägt mir Hitze entgegen – künstlich erzeugt, wohlkalkuliert, pädagogisch aufbereitet. “STRESSTEST” heißt der diesjährige Beitrag, und während ich zwischen den schweißtreibenden STRESS- und den erlösenden DESTRESS-Räumen wandle, beschleicht mich ein déjà-vu: Schon wieder rettet Deutschland die Welt. Oder versucht es zumindest.

Die Frage, die sich mir – und vermutlich vielen von Ihnen – stellt: Ist diese didaktische Schwere, dieser permanente Alarmismus, diese moralische Überfrachtung unserer Biennale-Beiträge noch zeitgemäß? Oder verlieren wir durch den erhobenen Zeigefinger genau jene, die wir erreichen wollen?

Zwischen Sendungsbewusstsein und Selbstgerechtigkeit

Blicken wir zurück: “Open for Maintenance” (2023) verwandelte den Pavillon in ein Materiallager für die Kreislaufwirtschaft. “2038 – Die neue Gelassenheit” (2021) prophezeite eine post-pandemische Zukunft. Davor kamen “Unbuilding Walls” (2018) über Grenzen und Mauern, “Making Heimat” (2016) über Flucht und Architektur. Ein Thema schwerer als das andere, jedes brandaktuell, gesellschaftsrelevant, moralisch aufgeladen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Klimakrise ist real. Die Überhitzung unserer Städte kostet Menschenleben. Die 8.000 Hitzetoten in Deutschland im Sommer 2022 sind keine abstrakte Statistik, sondern menschliche Tragödien. Dass wir als Planende Verantwortung tragen, steht außer Frage. Doch die Art, wie wir diese Verantwortung kommunizieren, verdient eine kritische Betrachtung.

Die deutsche Seele und ihre Weltverbesserungsambitionen

Es scheint tief in unserer DNA verankert: Wenn Deutsche ein Problem erkannt haben, dann gründlich. Dann wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Dann muss die ganze Welt mitgerissen werden in einem Strudel aus Daten, Fakten und moralischen Imperativen. “Take responsibility. The Time for Action is now” prangt im aktuellen Pavillon. Ein “Call-to-Action an alle”, wie es die Kuratorinnen und Kuratoren nennen.

Diese Ernsthaftigkeit hat Tradition. Während andere Nationen in Venedig mit Poesie, Ironie oder spielerischer Leichtigkeit experimentieren, inszeniert Deutschland Gewissensprüfungen. Wir bauen keine Pavillons, wir errichten Bekenntniskirchen. Wir zeigen keine Architektur, wir predigen Verhaltensänderung.

Die Kunst der Verführung

Dabei wissen wir aus 40 Jahren Berufserfahrung: Menschen lassen sich selten durch Belehrung überzeugen. Sie lassen sich inspirieren, verführen, begeistern. Die großen Veränderungen in der Architekturgeschichte kamen nie durch moralische Appelle, sondern durch visionäre Entwürfe, die eine bessere Welt nicht nur forderten, sondern sichtbar, erlebbar, begehrenswert machten.

Denken Sie an die Moderne: Le Corbusier predigte nicht nur die Wohnmaschine, er baute die Unité d’Habitation. Die Vertreterinnen und Vertreter des Neuen Bauens erhoben nicht nur den Zeigefinger gegen dunkle Hinterhöfe, sie schufen lichtdurchflutete Siedlungen. Sie zeigten Alternativen auf, die so überzeugend waren, dass Menschen sie haben wollten.

Die verpasste Chance der Leichtigkeit

“STRESSTEST” macht vieles richtig: Die sinnliche Erfahrung von Hitze und Kühlung ist eindrücklich. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit vorbildlich. Die technischen Lösungen – von Schwammstadt bis Fassadenbegrünung – fundiert. Doch warum musste es wieder so schwer, so belehrend, so deutsch werden?

Stellen Sie sich vor, der Pavillon hätte die gleichen Inhalte mit mediterraner Leichtigkeit präsentiert. Mit der Eleganz eines italienischen Piazzas an einem Sommerabend. Mit der Selbstverständlichkeit, mit der südliche Kulturen seit Jahrhunderten mit Hitze umgehen. Beschattung, Durchlüftung, Wasserspiele – alles uralte Prinzipien, die nicht als Stresstest, sondern als Lebenskunst inszeniert werden könnten.

Für eine neue Kommunikationskultur

Was unserer Zunft fehlt, ist nicht das Wissen um Klimaanpassung. Es ist die Fähigkeit, dieses Wissen so zu kommunizieren, dass es Lust macht statt Last. Dass es inspiriert statt intimidiert. Dass es Möglichkeiten aufzeigt statt Moralpredigten hält.

Die internationale Architekturszene beobachtet unsere deutschen Beiträge mit einer Mischung aus Respekt und Befremden. “Typisch deutsch”, heißt es dann achselzuckend. Gründlich, gewissenhaft, aber auch ein bisschen humorlos. Ist das das Image, das wir pflegen wollen?

Ein Plädoyer für mehr Mut zur Freude

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit für eine neue Leichtigkeit in der deutschen Architekturkommunikation. Eine Leichtigkeit, die die Ernsthaftigkeit der Probleme nicht leugnet, aber andere Wege der Vermittlung findet. Die zeigt statt belehrt. Die begeistert statt bekehrt. Die die Schönheit klimagerechter Architektur feiert, statt nur ihre Notwendigkeit zu predigen.

Vielleicht sollte der nächste deutsche Biennale-Beitrag ein Fest der Möglichkeiten werden. Ein Pavillon, der zeigt, wie lustvoll, wie sinnlich, wie bereichernd klimagerechtes Bauen sein kann. Der die Besucherinnen und Besucher nicht mit schlechtem Gewissen entlässt, sondern mit Inspiration und Tatendrang.

Die Welt braucht unsere deutsche Gründlichkeit, unser technisches Know-how, unsere Innovationskraft. Aber sie braucht es verpackt in eine Botschaft, die Hoffnung macht statt Angst. Die Zukunft entwirft statt Untergang prophezeit. Die zum Mitmachen einlädt statt zu verurteilen.

In diesem Sinne: Lassen Sie uns mutiger werden. Spielerischer. Optimistischer. Die Klimakrise ist ernst genug. Unsere Antworten darauf müssen es nicht sein.

Berufspolitisches Versagen? Die Baubranche zwischen Regulierung und Realität

„Das war obszön” – Insider packen über Benkos geheimes Millionen-Penthouse aus